ステーブルコインは、安定した価格を持つ暗号資産であり、ビットコインのような他の暗号資産と異なり、現実の通貨(例えば1円=1コイン)と完全に連動することで価値の変動を抑えています。これにより、決済手段としての利用が容易になるほか、国際送金も数秒から数分で完了するといった利点があります。

本記事では、YouTubeチャンネル「安野貴博 @ 新党チームみらい」の動画「【ゆる解説】日本初ステーブルコインJPYCとは?そもそもステーブルコインってなんだ?【4000兆円欲しい】」の内容を基に、ステーブルコインの基本から、世界の市場動向、日本初のステーブルコイン「JPYC」、そして各国の規制状況までをわかりやすく解説します。

ステーブルコインとは

安定した暗号資産

ステーブルコインとは、その名前の通り「安定した暗号通貨」を指します。ビットコインやイーサリアムといった一般的な暗号資産は、価格が激しく変動するという大きな弱点があります。例えば、ニュースでビットコインの暴落や高騰が報じられるように、価格が大きく上下するため、投機目的で取引されることが多いのです。

一方、ステーブルコインは、価格が変動しないタイプの暗号通貨です。例えば、「1円が1コイン」や「1米ドルが1コイン」という形で、米ドルや日本円といった現実の通貨と完全に連動するように設計されています。これにより、暗号資産でありながら、現実の通貨と同じような安定した価値を持つことができます。

ステーブルコインの利点

この価格の安定性から、ステーブルコインにはいくつかの大きな利点があります。

- 決済に使いやすい 価格が安定しているため、1万円の商品を1万円分のコインで安心して購入するといった決済が可能です。価格が変動するビットコインでは、支払いの瞬間に価値が変わるリスクがあり、店舗側も利用しにくいのが現状です。

- 迅速な国際送金 世界中のどこへでも、数秒から数分で送金が完了します。銀行を介した一般的な国際送金では数週間かかることもあるため、これは非常に強力なメリットです。特定の銀行ネットワークやWebサービスに縛られることなく、P2P(個人間)で直接送金できるため、より効率的です。

つまり、ステーブルコインは、ブロックチェーン技術が持つ「送金や決済ができる」という暗号資産の良さと、日本円や米ドルのような「価格が安定している」という一般的な通貨の良さを両取りしようとするものです。

世界のステーブルコイン市場

では、こうしたステーブルコインは、実際にどれくらい使われ、どのような市場を形成しているのでしょうか。

驚きの流通総額

米ドルに連動するステーブルコインは既に広く普及しており、送金でも活用されています。代表的なものとして、テザー(USDT)やUSDCなどがあります。

驚くべきことに、これらの米ドル建てステーブルコインの2024年の年間流通総額は、27.6兆ドルに上ります。これを日本円に換算すると、なんと4000兆円という規模になります。この莫大な金額が、ステーブルコインを介して送金されている現状です。

リスクと規模感

ただし、この4000兆円という数字には注意が必要です。調査によると、この流通総額の約7割はボットによる自動取引だと言われています。実際にどれだけの金額が人の手によって送金されているのかは不確かな部分があります。

また、過去にはステーブルコインの大暴落事例も存在します。2022年には、ドルと連動するとされていた「テラ(UST)」というコインが、裏付けとなる準備金が不足していたために大暴落し、ステーブルコイン全体への信頼が揺らぐ事件が起きました。現在は様々な規制が導入され改善されてきていますが、ビットコインなどの暗号資産と同様に、盗難や突然の暴落といったリスクは、日本円や米ドルに比べて依然として存在することを認識しておく必要があります。

現在のテザー(USDT)の時価総額は約1600億ドル(約24兆円)です。ビットコインの時価総額が約300兆円であることを考えると、まだその10分の1程度の規模ですが、それでも無視できないほどの規模に成長し続けています。

日本初のステーブルコイン JPYC

JPYCの登場と背景

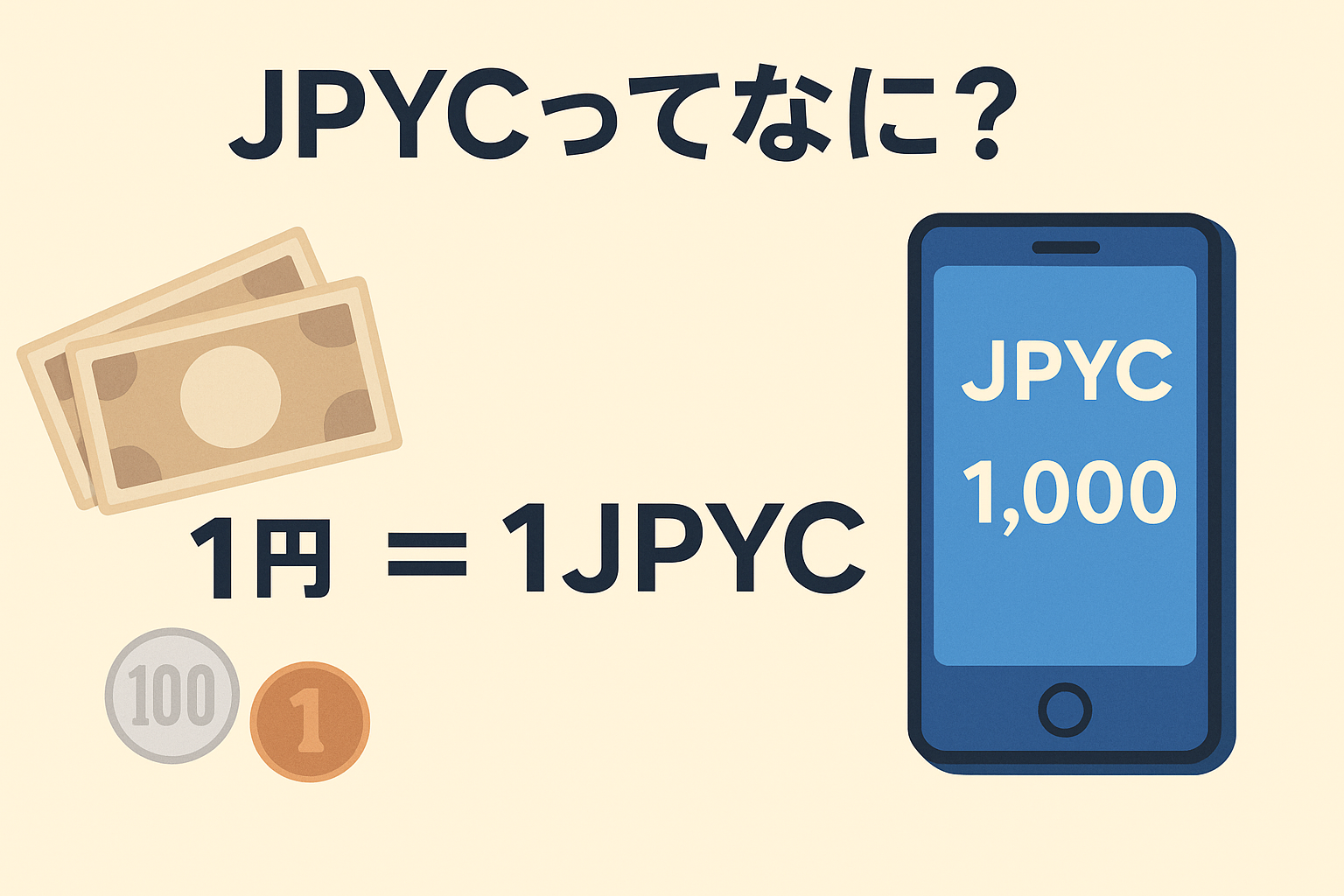

いよいよ日本でも、独自のステーブルコインが登場します。それが「JPYC(ジェイピーワイシー)」です。

- JPYC社は、2025年8月18日に資金移動業者の登録を取得しました。

- 「1 JPYC = 1円」の価格に固定されたステーブルコインであり、日本で初めてのステーブルコインとなります。

- 2025年秋からのサービス開始を目指しており、本格的な普及が期待されています。

このJPYCの登場を可能にした背景には、2023年6月に施行された改正資金決済法があります。これにより、これまで日本では発行できなかったステーブルコインが、正式に発行できるようになりました。

JPYC社は2019年に設立されたスタートアップで、米ドルステーブルコイン「USDC」を発行する米サークル社からの出資も受けています。

JPYCのビジネスモデル

JPYC社は、主に「発行」と「召喚」の2つの業務を行います。

- 発行: JPYC社が日本円を受け取り、それと引き換えにJPYCという暗号資産を発行します。

- 召喚: 逆に、JPYCを受け取って日本円を渡します。

興味深いのは、JPYC社の収益源です。同社は、発行時に受け取った日本円を召喚するまでの間、短期国債で運用することで金利収入を得るビジネスモデルを採用しています。

このビジネスモデルは、ステーブルコインの普及に伴い、裏側で国債が購入されていく可能性があるという点で注目されています。将来的にステーブルコインの利用が爆発的に増えれば、JPYC社のような発行体が国債の新たな引き受け手となり、国債市場や金利に大きな影響を与える可能性も秘めているのです。

各国のステーブルコイン規制状況

ステーブルコインを取り巻く環境は、各国で急速に変化しており、まさに「ホットトピック」となっています。

各国のアプローチ

- アメリカ アメリカでは、テザー社やUSDT社といった民間企業が先行して市場を形成しました。その後、2025年7月18日には、リスク管理のために「ジーニアス法」という新しい法律が制定され、規制が強化されています。トランプ政権は暗号資産に対して非常に前向きな姿勢を示しており、大手銀行(バンク・オブ・アメリカ、シティバンクなど)もステーブルコイン市場への参入を検討しています。また、VisaやMastercardといったカード会社は、ステーブルコインが決済手段として普及することで、自社のビジネスに打撃を受ける可能性を懸念しており、その動向が注目されています。

- EU(欧州連合) EUは、規制主導のアプローチを取っています。2019年にFacebookが発表した仮想通貨「リブラ」への危機感がきっかけとなり、市場が本格的に拡大する前の段階で、2024年には仮想通貨規制の法律「MiCA(Markets in Crypto Assets)」を施行しました。これは、安全な枠組みの中でイノベーションを起こすことを目指すEUの考え方を反映しています。

- 中国 中国は、国家主導のアプローチを徹底しています。2013年には銀行によるビットコイン取引を規制し、2021年には暗号資産の取引やマイニングを全面的に禁止しました。その一方で、国家が完全に管理する「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」、すなわちデジタル人民元の開発と普及を国策として強力に推進しています。2025年ごろには、中国政府も人民元に連動したステーブルコインの発行を検討しているとの報道もあり、今後の動向が注目されます。

このように、世界中でステーブルコインを取り巻く環境は大きく変化しており、ここ1〜2年でルール整備が進んでいます。

記事まとめ

ステーブルコインは、暗号資産の利点(迅速な送金・決済)と、法定通貨の利点(価格の安定性)を兼ね備えた新しい形の通貨です。

日本では、2025年秋から「JPYC」という日本初の円建てステーブルコインのサービスが開始される予定であり、これは改正資金決済法によって可能になりました。JPYCの発行が順調に伸びれば、その運用資金が短期国債の購入に繋がり、将来的に国債市場へ大きな影響を与える可能性も秘めています。

世界各国でも、アメリカ、EU、中国それぞれが異なるアプローチでステーブルコインの規制や活用を進めており、ここ数年でルール整備が急速に進んでいます。

ステーブルコインの今後の動向はまだ不透明な部分もありますが、そのグローバルな活用が急速に進む可能性も十分にあります。ぜひ、この注目のトピックを引き続き見守っていきましょう。