ここ数年で「ビットコイン」「イーサリアム」といった暗号資産は多くの人が耳にするようになりました。

その一方で「JPYC」という名前をニュースで見て、「ステーブルコイン?それって何?暗号資産?」と疑問に思ってる方も多いでしょう。

結論から言えば、JPYCは暗号資産ではなく、国に認められたデジタル円のように使える電子決済手段です。

では、どうしてそう言えるのでしょうか?

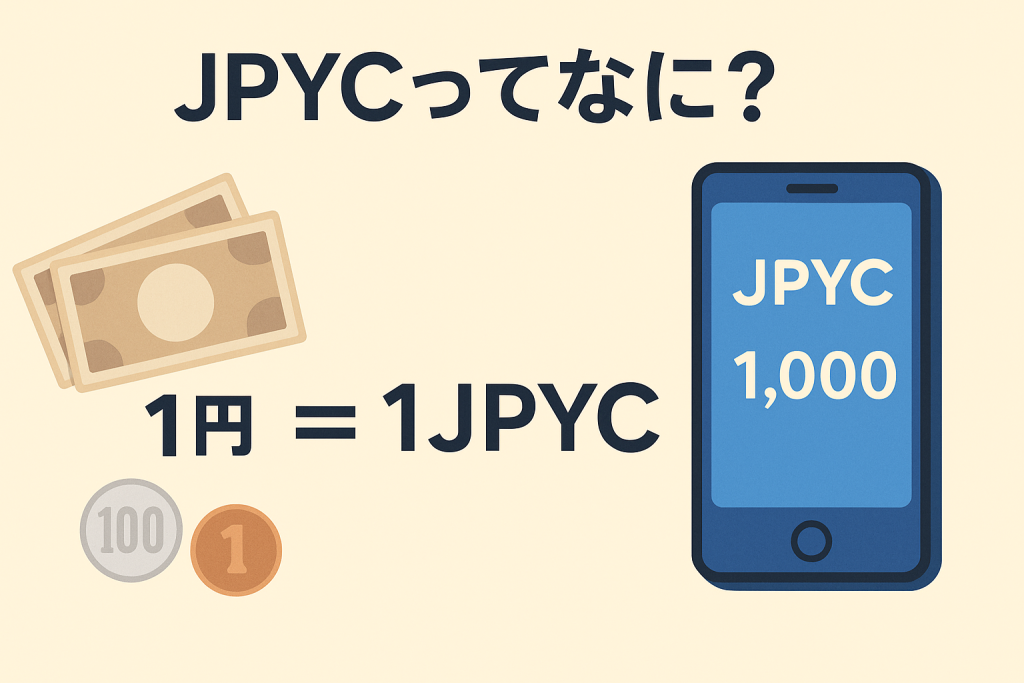

JPYCってなに?

まずは基本から。

日本円と同じ価値を持つお金

JPYCは「1円=1JPYC」で使えるデジタルマネーです。

現金のように手に取ることはできませんが、スマホやパソコンの画面上でやり取りできます。

100円=100JPYC

1,000円=1,000JPYC

こんなふうに、日本円と1対1で交換可能な仕組みになっています。

暗号資産とどう違うの?

次に「暗号資産ではない」という部分を整理しましょう。

価格が変わらない

ビットコインなどの暗号資産は、価格が日々大きく変動します。

投資対象として注目される一方で、「お金」として日常の買い物に使うには不安定です。

一方、JPYCは「1円=1JPYC」で安定しており、裏には日本円の預金や国債が保全されています。

だからこそ「毎日同じ価値で安心して使える」わけです。

法律上の違い

JPYCは暗号資産ではなく、資金決済法で定められた「電子決済手段」です。

つまり「投機対象」ではなく、「決済のためのお金」として国に認められているんですね。

JPYCはブロックチェーンに乗っているの?

ここが多くの人が混乱するポイントです。

JPYCはブロックチェーン上でも使える

「暗号資産ではない=ブロックチェーンを使わない」というわけではありません。

実際にJPYCは、Ethereum(イーサリアム)などのブロックチェーン上で発行され、利用できます。

ただし、法的な区分として暗号資産ではなく電子決済手段に分類されているのです。

つまり「技術的にはブロックチェーンを使っているけれど、法律上は暗号資産とは別の扱い」ということです。

これは、日本の改正資金決済法によって新しく整備されたルールによるもの。

このおかげで、JPYCは安心して使えるステーブルコインとして世に出せるようになりました。

それって必要?

「現金やクレカ、PayPayで十分じゃない?」と思う方もいるでしょう。

でもJPYCには独自の強みがあります。

JPYCが便利な場面

- 送金がスピーディ:銀行の営業時間を気にせず、24時間いつでも即時送金できる

- 国際送金がしやすい:海外への送金も「円の価値そのまま」で届けられる

- 小額決済も簡単:数円単位のお金でもやりとり可能

生活に根付く未来像

- ゲーム内課金やデジタルサービスの支払い

- 友人への「ありがとう!」送金

- ECサイトや実店舗でのスムーズな決済

これらが広がれば、JPYCは「日本円のデジタル版」として、私たちの暮らしに自然と溶け込んでいくはずです。

まとめ

- JPYCは「1円=1JPYC」で安定したデジタル円

- 暗号資産ではなく「電子決済手段」として金融庁に認められている

- ブロックチェーン上で発行されているが、法的には暗号資産ではない

- 送金や国際決済、小額取引などを便利にする新しいお金の形

JPYCは「投資」ではなく、「日常で使うためのお金」です。

暗号資産と混同されがちですが、仕組みと役割を知れば「なぜ必要なのか」が見えてきます。

これからのキャッシュレス社会では、現金・クレカ・スマホ決済+デジタル円(JPYC)という新しい選択肢が、私たちの生活をもっと便利にしてくれるでしょう。